前にも書いたことがあるが、、、

昔々大昔ボクがガキの頃

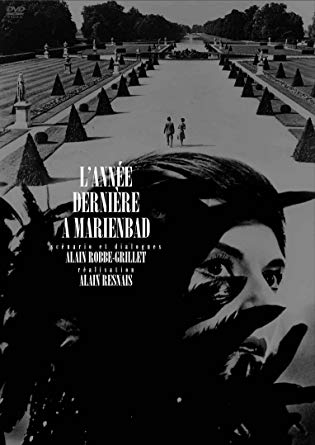

早稲田の映画館で観た<去年マリエンバートで>

隣の席には

大学生とおぼしきカップル(でも恋人ではなさそう)が座っていた

男は大変おしゃべりで

予告が始まる前も、予告が始まってからも

約20分の間女性に映画に関する講釈を垂れていた

そして<去年マリエンバートで>が始まる

冒頭屋敷の中の天井を映しながらキャメラが移動する

隣の男はまだ女に囁いている

「な、すごいだろ、すごいや、この映画」

さらに5分間「すごい」を連発して

言葉が止まった

と、思ったら、男のいびきが聞こえてきた、、、チーン

そして、ボクは思った

『お前こそ、すごいなぁー(すごいアホの意味)』

それが

ボクのガキの頃の<去年マリエンバートで>の想い出、、、

今回特別公開された

今年のカンヌ映画祭上映用のレストア4K版を鑑賞してきた

美しいとかカッコイイとか

それは今更語る必要もないだろう

むしろ

世界一難解な映画としての解釈について述べてみることにする

ガキの頃はまったく解らなかった

ナニ言ってるか分からない

意味不明

今も正確に理解できているかどうかは分からない

何しろこの映画の完全なる解答は

作者のアランロブグリエとアランレネだけしか知らないのだ

全カットをコマ切れにして

時系列に並び替えて

更に「ウソの部分」を取り除いたときにしか解明されない

だから

その「ウソの部分」を知る二人が死んでしまっている今

答えは二人の墓の中にしかなく

永遠に解くことの出来ない問いになってしまったのだ、、、

「合理的に、筋だけ追って、デカルト的図式を作り上げようとすると、この映画はおそらく理解できない」とロブグリエ自身が語っているように

ストーリーを追おうとする観客を寄せ付けない

だから

この映画をまるでミステリー映画、推理映画のように解こうと試みると

その迷宮に迷い込み決して抜け出すことはできなくなり

きっと気が狂ってしまうだろう

ボクの解釈はこうだ

「創作についての記憶に関すること」

創作物、たとえば小説や戯曲や映画にしても

作者によって自由に書き替えが可能だよね

たとえば

繰り返し使われる「私を一人にさせて」というセリフだけ残して

ほかの全てを変えることさえできるのだ

ストーリーや設定、セリフ、登場人物のキャラクターは勿論のこと

演劇の場面をコンサートに、他人を夫に、鏡を絵画に、トランプをマッチ棒に、もしくは更に違う物に、衣装もヘアメイクも、ベッドも、壁紙も、撃たれて倒れる位置さえもベッドの左サイドから右側に変えることが出来る、、、、だから演者は丸でマネキン人形のように創作者によって命を与えられるまで動かず待つのみなのだ、、、

変幻自在に変更できる権力(権限だが、あえて権力と言おう)が

創作者には与えられている

そしてその舞台は、演劇でいうところの「第四の壁」

それが、あの古く立派なお城のような屋敷であり

あのシンメトリックで無機質なフランス風庭園と呼べるのではなかろうか

「男と女が出逢い、駆け落ちする」というプロットだけは変えず

如何ようにも、セリフも設定も作者は次々とひらめいたとおりに書き換えていくのだ

もしも

主人公の男だけが記憶を持ち、そして意思を持ったとしたらと仮定して

次つぎと書き換えられていく物語に対して

イメージの中の主人公が抵抗したとしたらという発想

(いかにもアランロブグリエらしいではないか!)

一歩間違えれば

低俗なハリウッド映画にも姿を変えてしまいそうな

これは、そうだ、分類するとしたら、ファンタジー映画と呼べる類のモノだ!

ボクはそう解釈した、、、

難しすぎて

ついつい記憶から埋めてしまいたくなる観客もいるだろう

ボクの解釈(正解ではないトンデモ解釈かもしれない)をもって

もう一度この作品の世界に飛び込んで行ってほしい、、、