名匠清水宏の長らく発見されていなかったフィムルが数年前に米国で発見されたまさに埋もれがちな傑作、、、バスの故障による立ち往生で、乗り合わせた人々の様々な人生模様が浮かびあがる、しかしそこには全て戦争の傷跡が潜んでいた、、、似たような作品としてブニュエルの<昇天峠>をイメージする、いつまでたっても目的地に到着できないバスと青年の話し、しかしそれは1951年の公開、清水宏の本作先立つこと1948年、、、

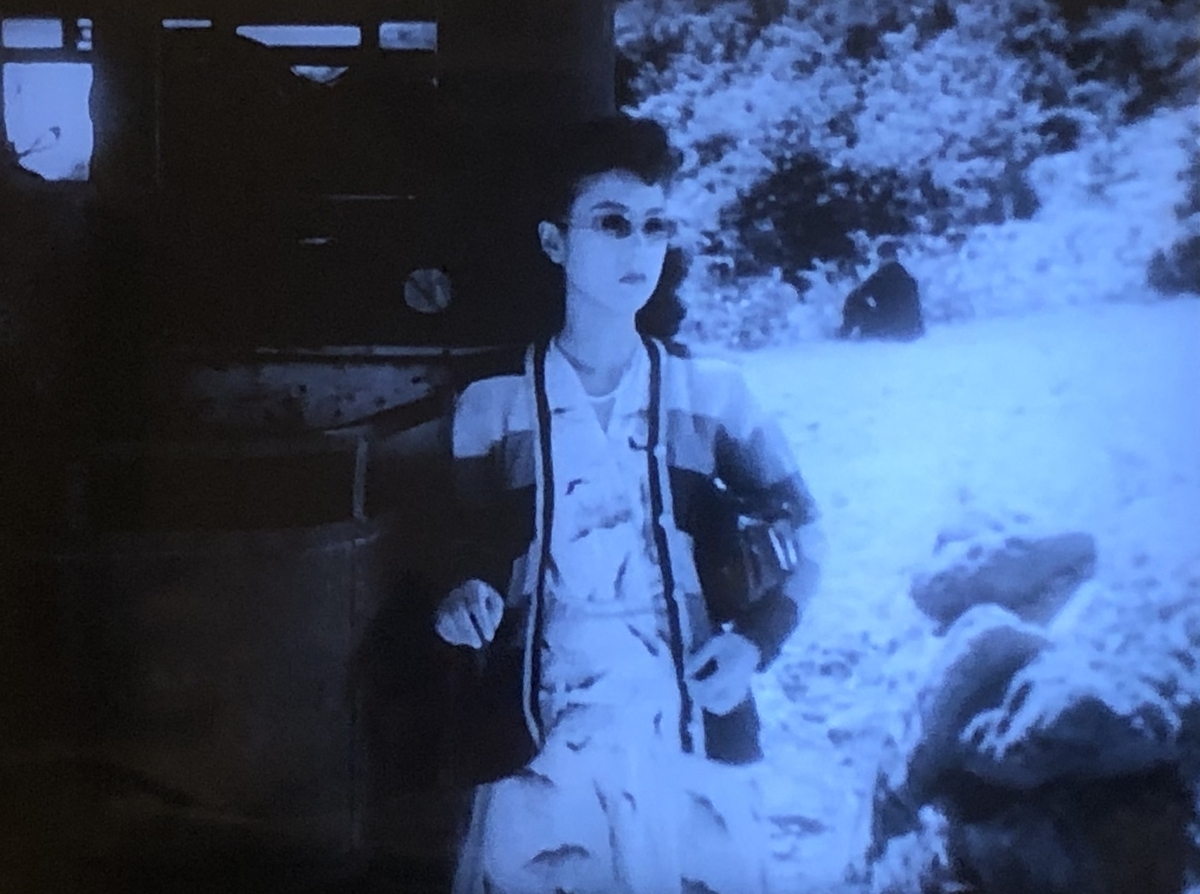

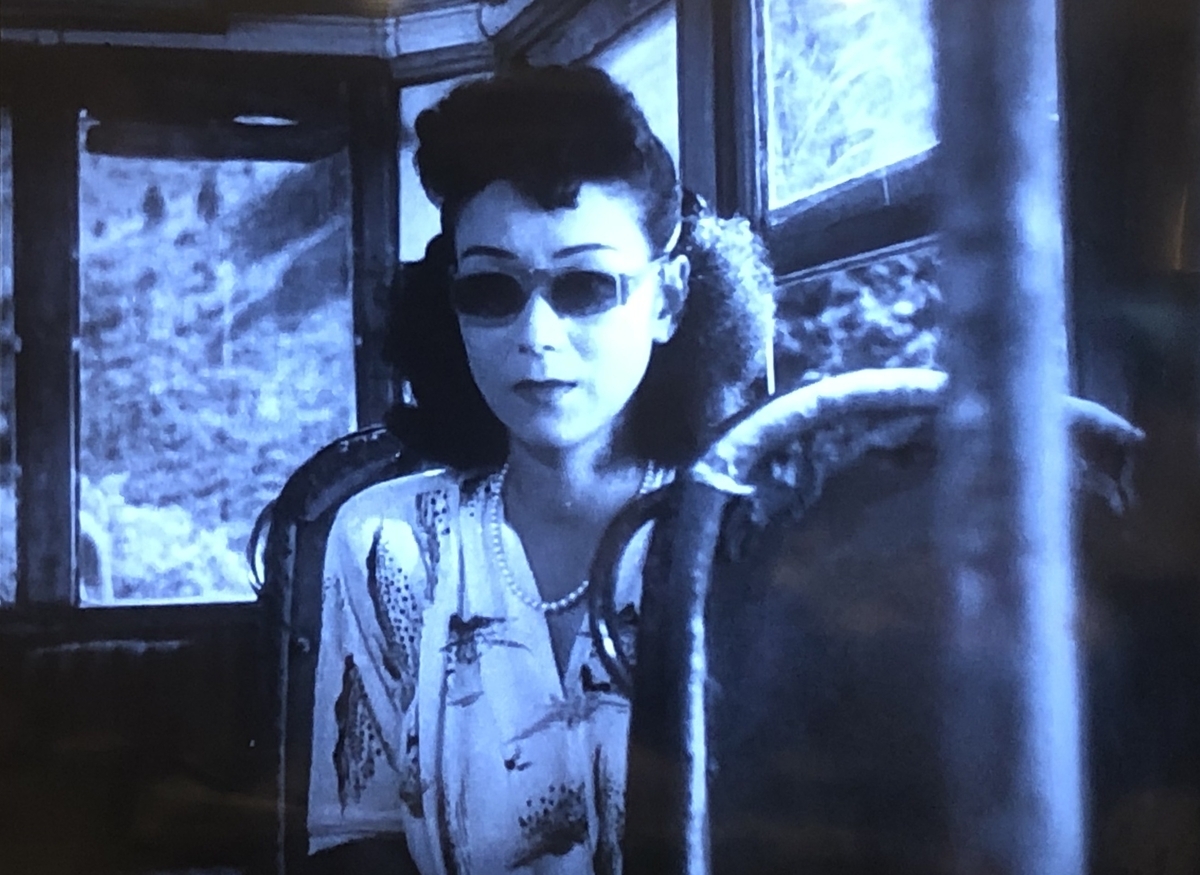

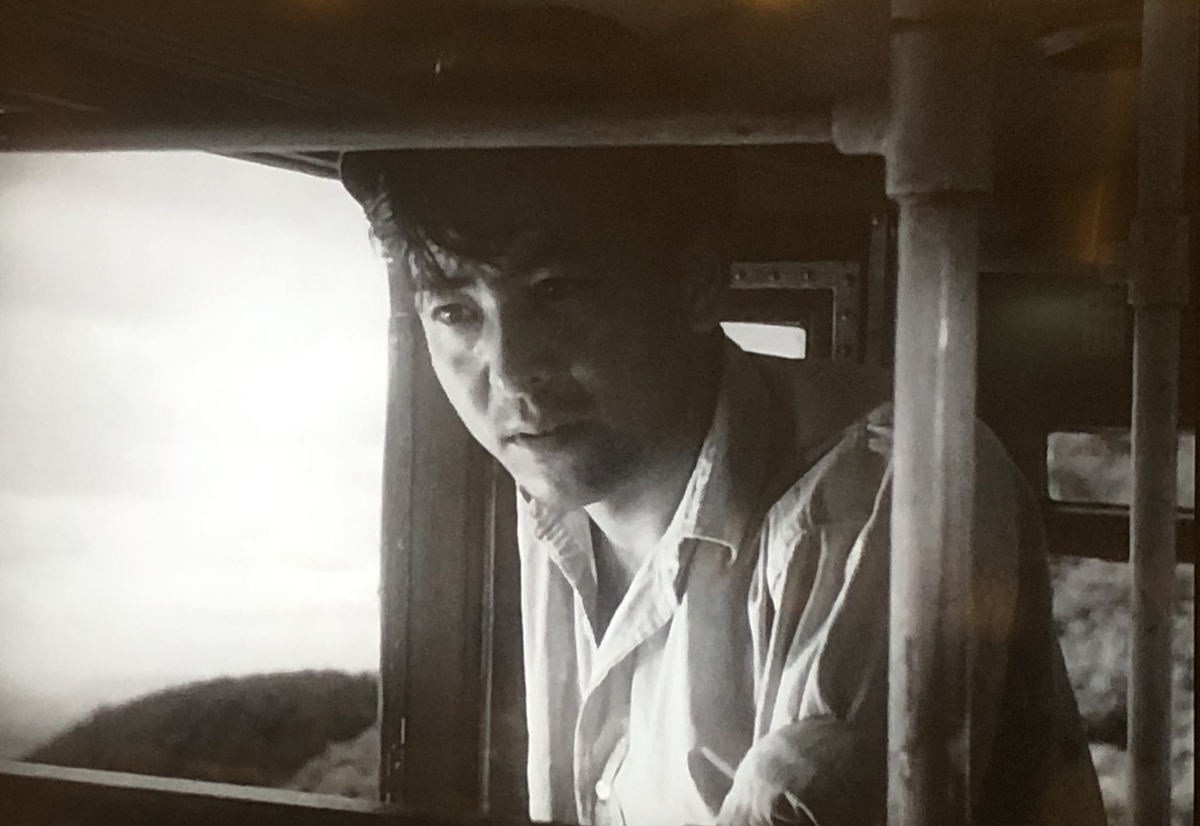

あらすじ、、、そう涼の秋、今日も山峡の温泉町からボロボロの乗合バスが町の駅へ七曲がりの峠をあえいで登っている。イキのいいヤミ屋、重税を嘆く山主、とりあげに急ぐ産婆、カンの良いあん摩の福市など。そのバックミラーにうつる人生をよそに運転手木野清次は黙々とハンドルを動かしている。車掌の柳田サチだけは清次の傍に立っている時間がたのしい。バックミラーにふと映った都会のにおいを持った女のまなざしがサチの心を不安にした。「噂によく出るワカさんじゃない?」清次の表情は動かない。乗客たちが案じた通りこのボロバスは見事に故障してしまった。乗客達はてんでばらばら自分の御都合を算じ始める。車体の下にもぐりこんだ清次は、あせっている人々も一向に眼中なく、のんびりと「修理の見込みは立ちません」という。一人二人客は歩き出した。みんなじりじりしている。中にはこすい占師も、人生をロハで渡る浮浪児もいた。ただ一人都会から来たワカだけが六年振りの故郷のにおいにじっと動かない。救援バスを待つよりほか術はないという清次の宣言に、運賃払い戻し悪くないと歩きだした占師が、算用をかえて帰ると、ワカはうるさそうに車外に出た。泣いている娘がある。戦争で孤児になりこの近在に引取られた娘だが、やはり東京が恋しく家出して行く途中だ。福市の人を喰った話術をもってしても娘はだまっている。そして娘が淋しく歩き出すと、ワカは黙って脱いだセーターを娘にやり、じっとその姿を見送っている。「ワカさんじゃないか」と福市の呼びかける声も思い出を誘って清次との悲しい夢にみちる故郷の山河をなつかしがった。行きちがいのバスが来てあきらめた連中はそのバスでもう一度ふり出しに引返し、折よく来合わせたトラックに乗ってみんな去った。夕暮の陽が峠にふりそそぎ取残された清次、サチ、ワカ、福市のめいめいの思い出は妙にうらさびしい。久し振りにあう男女、そこにはどうにもならない別々の人生があった。(映画.comより)

つんぼ、おし、びっこ、めくら、相変わらず清水宏はこういった人たちを登場させる、、、ボクは昔若い頃、口がきかない人、目の見えない人、耳の聞こえない人の三人が出会い、ひとりの少女と共に廃墟を行き、荒涼とした大地を越え、海を目指すというオズの魔法使にインスピレーションを得たプロットを考えたことがある、随行する五体満足な少女こそが実はもっとも感性が乏しい存在として描きたかった、、、清水宏の作品にたびたび登場する按摩、見えないことによる見えること、何かを失ったその分感性が研ぎ澄まされている、、

足元を捉えたローアングルの移動撮影、的確な演者配置のあおりの画、ロングショット、いくつもの素晴らしい構図、演者の配置、カット割り、ストーリー、演出も全て含めて「映画の御手本」木下惠介も山田洋次もここから学んだことがよく判る、、、

タイトルの意味は、日本人の誰しもが戦争による傷を抱えているが、戦争は終わった、まだまだ大変だけど、戦争に比べたら日本の未来は明るい、すべて過去を吐き出してしまって、元気を出して明日に向かおう、そんな監督の声がタイトルになった気がする「明日は日本晴れ」ぜったいに観るべき傑作、、、